Decorazione musiva parietale di S. Apollinare in Classe

![]()

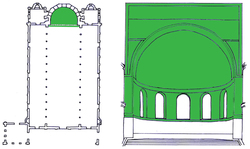

Ravenna, S. Apollinare in Classe, catino absidale con la Trasfigurazione e sant'Apollinare

|

M |

|

C |

|

IT |

|

|

201 |

|

|

R |

|

CIDM |

|

0 |

|

|

201 |

OBJECT

OBJECT

|

Definition |

decorazione musiva parietale |

|

Identification |

complesso decorativo |

|

Name/Dedication |

decorazione musiva parietale di S. Apollinare in Classe |

SUBJECT

SUBJECT

|

Identification |

Basilica di Sant'Apollinare in Classe, Classe - Decorazione musiva parietale |

|

Iconographic description |

La decorazione musiva ricopre l'arco trionfale e il catino absidale. I mosaici dell'arco trionfale possono essere suddivisi in cinque registri sovrapposti. Nel registro superiore, al centro, vi è un clipeo dorato con il ritratto del Cristo Pantocrator che regge con la mano sinistra un libro mentre la mano destra è in atteggiamento benedicente. Ai lati, immersi in nuvolette policrome, vi sono, due per parte, i simboli degli evangelisti, recanti il Vangelo e rivolti verso il centro: l'aquila per Giovanni, l'uomo alato per Matteo, il leone per Marco, il vitello per Luca. Nel registro sottostante sono raffigurate due città con alte torri e mura gemmate: Gerusalemme e Betlemme, da ciascuna delle quali parte una fila di sei pecorelle bianche.Nel terzo registro, ai lati dell'arco, una palma per parte; nel quarto registro gli Arcangeli Michele e Gabriele che, vestiti con abiti imperiali dorati e color porpora, reggono il labaro con sopra l'inizio del Trisagio cioè santo, santo santo. Infine, nel registro inferiore, due ritratti a mezzo busto: a sinistra l'evangelista Matteo, segnalato dal proprio nome, a destra un altro apostolo anonimo. Ricchissima è la decorazione dell'intradosso dell'arco trionfale: al centro un cantharos e ai lati uccelletti di varie specie e di diversi colori. La decorazione del catino absidale è divisa in due zone. In quella superiore campeggia un grande disco con 99 stelle e con croce gemmata al centro, che, nell'incontro dei bracci, presenta, entro un clipeo, il volto del Cristo. All'estremità dei bracci orizzontali della croce vi sono le lettere simboliche Alfa e Omega. Alla testa e ai piedi del braccio verticale si trovano epigrafi che inneggiano la grandezza del Figlio di Dio. Ai lati del disco, immersi in un cielo di nuvole variopinte, i busti di Mosè e di Elia. Assistono a questa scena tre pecorelle. Nella zona sottostante si stende un ampio prato verde costellato di fiori variopinti, rocce e alberelli, sopra al quale campeggia la figura di sant'Apollinare con le braccia aperte in atteggiamento di preghiera. Apollinare veste una tunica bianca e una clamide color porpora con ricamate sopra delle piccole api dorate. A destra e a sinistra del santo sei bianche pecorelle, per lato, si muovono verso di lui. La decorazione musiva si trova anchenella parete di fondo dell'abside, nella zona comprezsa tra le finestre. Procedendo da sinistra verso destra si trova un riquadro storico dove è raffigurato il momento in cui il vescovo Reparato ottiene dall'imperatore Costantino 4. Pogonato i Privilegi per la chiesa di Ravenna. Seguono quindi i ritratti di alcuni vescovi di Ravenna. Questi sono raffigurati in piedi, entro una nicchia conchigliata con tendine bianche, sopra ognuno di loro pende una corona gemmata. I vescovi vestono una tunica bianca e una clamide color porpora e tengono, con le mani velate, un libro sacro. Sono in ordine da sinistra a destra: Ecclesio, Severo, Orso, Ursicino. Conclude il giro absidale un riquadro con tema mistico: il sacrificio di Abele, Melchisedec e Abramo, raffigurato sull'estrema destra. |

|

Iconological description |

Nel catino absidale è rappresentato simbolicamente l'episodio della Trasfigurazione di Cristo sul Monte Tabor alla presenza dei profeti Mosè ed Elia (BENINI 1949, La basilica di S. Apollinare in Classe, p. 47). Pietro, Giacomo e Giovanni, raffigurati nelle sembianze di tre placidi agnelli, assistono all'episodio.Le lettere apocalittiche Alfa e Omega sul braccio trasversale della croce richiamano la Seconda Venuta del Cristo, la fine dei tempi. La Dextera Dei, che compare al centro della composizione, sottintende la presenza dell'Altisssimo (FARIOLI 1977, Ravenna romana e bizantina, pp. 198-199).Il grande prato verde della zona sottostante rappresenta il paesaggio incantato del Paradiso, dominato al centro dalla figura di S. Apollinare verso il quale convergono, a gruppi di sei, dodici pecorelle da identificarsi, secondo Raffaella Farioli, con i dodici Apostoli. Una diversa interpretazione, sostenuta fra gli altri da Giovanni Mesini (MESINI 1924, Classe, S. Apollinare e la sua basilica) vede nelle pecorelle la raffigurazione degli eletti, dei fedeli che, tramite l'intercessione del santo possono raggiungere il Paradiso. All'esaltazione della fede di Apollinare, primo vescovo, che lo ha reso meritevole della gloria del Paradiso, partecipa tutta la chiesa di Ravenna, raffigurata nelle persone dei più venerati presuli, nei pannelli tra le finestre. Una interpretazione differente è stata proposta da Erich Dinkler. Questi sostiene che l'episodio della Trasfigurazione sia una sorta di inquadratura di un altro avvenimento dai risvolti in parte drammatici, la Parousia ovvero la Seconda Venuta del Cristo (DINKLER 1964, Das Apsismosaik von S. Apollinare). Sant'Apollinare verrebbe a rappresentare la figura dell'intercessore fra i fedeli e il Cristo venturo, in senso escatologico. Dinkler cita come testo di riferimento o comunque di possibile ispirazione per il committente dell'opera l'Apocalisse di Pietro. Alberto Pincherle (PINCHERLE 1966, Intorno a un celebre mosaico ravennate) dissente dalle tesi del Dinkler, e sostiene una interpretazione che pone il santo come soggetto in prima persona di una visione straordinaria, ovvero quella della Trasfigurazione divina. |

GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE LOCATION

|

Country |

Italia |

|

Region |

Emilia-Romagna |

|

Province |

RA |

|

City |

Ravenna |

|

Locality |

Diocese

|

Ravenna - Cervia |

SPECIFIC LOCATION

|

Typology |

chiesa |

|

Denomination |

S. Apollinare in Classe |

|

Date |

535 - 549 |

|

Address |

via Romea Sud, 216 |

|

Specific location |

arco trionfale; intradosso dell'arco trionfale; catino absidale |

|

Notes |

La costruzione è finanziata dal banchiere Giuliano Argentario. E' voluta dal vescovo Ursicino che episcopò a Ravenna dal 535 al 538. La basilica viene dedicata a S. Apollinare e i suoi resti sono infatti qui traslati. L'ingresso era preceduto da un grande quadriportico e ai lati dell'ardica dovevano esserci due torri. L'attuale portico è stato ricostruito interamente nel 1908 - 1909. La chiesa è divisa in tre navate da due fila di dodici colonne e presenta l'abside rivolta ad est, semicircolare internamente e poligonale esternamente. Quest'ultima è fiancheggiata da una protesi e un diaconico. Il campanile cilindrico, che sorge sul lato nord stato aggiunto solo successivamente tra la fine del 9. secolo e gli inizi del 10. secolo. Nel 1996 la basilica è stata dichiarata dall'Unesco "Patrimonio dell'Umanità". |

LOCATION AND PROPERTY DATA

Original location

|

sì |

|

localizzazione fisica |

|

12° 13' 58" |

|

|

44° 22' 48" |

|

punto approssimato |

|

rilievo da foto aerea senza sopralluogo |

|

altro |

CHRONOLOGY

GENERAL CHRONOLOGY

|

Century |

6. - 12. |

SPECIFIC CHRONOLOGY

|

From |

535 |

|

ca. |

|

|

To |

1138 |

|

Validity |

ca. |

|

bibliografia |

|

|

FARIOLI CAMPANATI, RAFFAELLA Ravenna romana e bizantina |

|

|

pp. 195-200 |

CULTURAL DEFINITION

AUTHOR

|

Name |

|

|

Personal data/chronology |

6. sec. |

|

Grounds of basing the dates |

bibliografia |

|

Abbreviation: short citation |

|

|

Specific |

p. 408 |

AUTHOR

|

Name |

|

|

Personal data/chronology |

12. sec. |

|

Grounds of basing the dates |

bibliografia |

|

Abbreviation: short citation |

|

|

Specific |

p. 430 |

AUTHOR

|

Name |

|

|

Personal data/chronology |

6. sec. |

|

Grounds of basing the dates |

bibliografia |

|

Abbreviation: short citation |

|

|

Specific |

p. 408 |

AUTHOR

|

Name |

|

|

Personal data/chronology |

7. sec. |

|

Grounds of basing the dates |

bibliografia |

|

Abbreviation: short citation |

|

|

Specific |

pp. 623-633 |

COMMISSIONER

|

Name |

Ursicino |

|

Date |

535 - 538 |

|

Circumstance of the commission |

costruzione della chiesa |

|

Notes |

Ursicino, durante il suo episcopato (535 - 538) decide di costruire una basilica in onore di S. Apollinare e qui fa trasferire i resti del protomartire. |

COMMISSIONER

|

Name |

Frati Camaldolesi di S. Apollinare in Classe |

|

Date |

972 - 1138 |

|

Circumstance of the commission |

decorazione musiva della chiesa |

|

Notes |

La basilica ospita nel 972 san Romualdo degli Onesti, fondatore dei Monaci Bianchi Camaldolesi. La comunità camaldolese si consolida a Classe nel 1138. In questo lasso di tempo completa la decorazione musiva dell'arco trionfale. |

COMMISSIONER

|

Name |

Massimiano |

|

Date |

546 - 549 |

|

Circumstance of the commission |

decorazione musiva della chiesa |

|

Notes |

Massimiano, eletto episcopo di Ravenna nell'ottobre del 546, completa probabilmete la decorazione musiva del catino absidale e il 9 maggio del 549 consacra la basilica di Classe. |

COMMISSIONER

|

Name |

Reparato |

|

Date |

673 - 679 |

|

Circumstance of the commission |

decorazione musiva della chiesa |

|

Notes |

Reparato, il cui episcopato è compreso tra il 673 ed il 679, si occupa di parte della decorazione musiva dell'arco trionfale. Inoltre, completa la decorazione musiva della basilica inserendo due pannelli nell'abside, di cui uno con significato mistico-religioso (i sacrifici di Abramo, Abele e Melchisedec) e l'altro invece legato agli avvenimenti politici che interessarono Ravenna nel 7. secolo. Durante il suo episcopato, infatti, ottiene l'immunità tributaria ottenuta per mano dell'imperatore Costantino 4. Pogonato nel 675. |

SUPPORT

SUPPORT

|

Typology |

fisso |

|

Material |

struttura muraria |

|

Notes |

I mattoni della struttura muraria, sono lunghi e sottili, tipici delle costruzioni finanziate da Giuliano Argentario. Sul lato esterno misurano 40 x 5 cm. Le fughe fra i mattoni sono di spessore molto largo e composte da una malta a base di grassello ricca di aggregati di vario tipo e granulometria. Durante i restauri di consolidamento della seconda metà del '900, eseguiti con la tecnica dello "strappo", è stata rilevata, sulla muratura della calotta absidale, la sinopia della decorazione musiva, tracciata con un colore rosso direttamente sulla muratura (MAZZOTTI 1972, Sinopie classensi). |

SUBGRADES

SUBGRADES

|

Reference to the part |

E' riferito alle zone di mosaico di 6. sec. ancora sugli strati di preparazione originali. |

|

Notes |

Non esiste una documentazione che ci riferisce in maniera dettagliata sul numero degli strati e sulla loro composizione, tuttavia dalle pubblicazioni di mons. Mario Mazzotti (MAZZOTTI 1968, Sinopie classensi, p. 314), si deduce che la stratigrafia dei mosaici di 6. secolo sia formata prevalentemente da 3 strati, che a volte diventano anche solamente 2. |

LAYER

|

Layer |

primo |

|

Color of the whole |

bianco |

|

Nature of the mixture |

a base di grassello |

|

Notes |

E' una strato di malta data in maniera approssimativa come "rinzaffo" a diretto contatto con la muratura (MAZZOTTI 1968, Sinopie classensi, p. 314). |

LAYER

|

Layer |

secondo |

|

Color of the whole |

bianco |

|

Nature of the mixture |

a base di grassello |

LAYER

|

Layer |

terzo |

|

Color of the whole |

bianco |

|

Nature of the mixture |

a base di grassello |

|

Surface treatment |

Su questo strato sono tracciate larghe campiture di diversi colori, che talvolta corrispondono fedelmente alle campiture del tessellato e che probabilmente servirono da guida per l'esecuzione del mosaico (MAZZOTTI 1968, Sinopie classensi, p. 314). |

TESSERAE

TESSERAE MATERIAL

|

Material |

pasta vitrea |

|

Color |

turchese |

|

Typology |

artificiale |

|

Use method |

E' il colore del fondo all'interno del clipeo della calotta absidale; è impiegato anche in altri particolari. |

|

Notes |

originale del VI secolo |

TESSERAE (2)

TESSERAE MATERIAL

|

Material |

pasta vitrea |

|

Color |

verde in diverse tonalità |

|

Typology |

artificiale |

|

Use method |

E' impiegato in diverse tonalità e sfumature, che vanno dal verde tendente al giallo, al verde tendente al blu. E' utilizzato in grandi quantità nella rappresentazione del giardino fiorito del catino absidale, sia nella resa del prato, che nella raffigurazione delle fronde degli alberi; è impiegato anche in altri particolari. |

|

Notes |

originale del VI sec. |

|

1996 |

|

|

analisi di laboratorio non specificata |

|

|

Analisi chimica di una tessera in pasta vitrea verde originale di VI secolo. |

|

|

E' un vetro sodico-calcico-piombico colorato al ferro e rame, con scarso contenuto di opacificanti. Silicio 62,39%; sodio 16,54%; calcio 6,65%; piombo 6,04%; percentuale totale di coloranti 1,34%; percentuale totale di opacificanti 0,72%. |

|

|

Faenza, CNR IRTEC |

|

|

Dott. Cesare Fiori |

|

|

I dati introdotti in questa scheda sono estratti da una pubblicazione del 1996 a cura di Cesare Fiori (RONCUZZI FIORENTINI 1996, Applicazione dell'analisi chimica, p. 9-55). Il tipo di esame non è ben specificata, probabilmente si tratta di un analisi per spettrofotometria dei raggi X di fluorescenza (XRF). La data riportata nel campo IDTD, fa riferimento all'anno di pubblicazione delle analisi. |

TESSERAE (3)

TESSERAE MATERIAL

|

Material |

vetro a foglia metallica oro |

|

Color |

oro; vetro di supporto tendente all'ambra |

|

Typology |

artificiale |

|

Use method |

E' utilizzato come colore generale del fondo dell'intera rappresentazione della calotta absidale; è impiegato anche in altri particolari. |

|

Notes |

originale del VI sec. |

|

omogenea |

|

|

alto - trasparente |

|

|

buono |

|

|

Alla base del vetro di supporto c'è uno strato di colore rosso (CARBONARA 2000, La luce nel mosaico). I dati relativi alla caratterizzazione del vetro si riferiscono al vetro supporto della lamina. |

|

compatta |

TESSERAE (4)

TESSERAE MATERIAL

|

Material |

madreperla |

|

Color |

bianco |

|

Typology |

naturale |

|

Use method |

Sono utilizzate nella decorazione del nimbo dorato di Sant'Apollinare; nel clipeo dell'abside, è impiegato nella fascia gemmata della cornice e nella decorazione delle stelle e della croce. |

|

circolare |

TESSERAE (5)

TESSERAE MATERIAL

|

Material |

vetro a foglia metallica argento |

|

Color |

argento |

|

Typology |

artificiale |

|

Use method |

E' stato impiegato in ridotte quantità; c'è un uso relativamente più abbondante nella cornice dell'intradosso dell'arco trionfale. |

TESSERAE (6)

TESSERAE MATERIAL

|

Material |

marmo |

|

Color |

bianco |

|

Typology |

naturale |

|

Use method |

E' stato impiegato in diversi particolari: nelle pecore, nelle vesti dei due profeti e del Santo della calotta absidale; nei tendaggi che inquadrano i quattro vescovi e in altri particolari. |

|

Notes |

Non è stato possibile rilevare direttamente o indirettamente la tipologia del materiale utilizzato per questo colore. Tuttavia, dall'osservazione delle fotografie di alcuni particolari del mosaico, sembra che sia stato impiegato prevalentemente un marmo microcristallino. Inoltre sembrano presenti piccoli particolari una pasta vitrea bianca. |

TECNIQUE

TECNIQUE

|

Reference to the part |

l'intera decorazione |

|

Denomination |

opus musivum |

|

Method |

diretto |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION

PRESERVATION STATUS

|

Date |

7. sec. | 600 - 699 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

La maggior parte della decorazione musiva di S. Apollinare in Classe risale al 6. sec. e sin dai tempi più antichi i mosaici presentano segni allarmanti di rovina e degrado legati alle vicende conservative della basilica e dati dai vandalismi dell'azione dell'uomo (MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 84) come le lotte tra Santa Sede e Curia Romana che potrebbero aver comportato, come alcuni sostengono, rimaneggiamenti o rifacimenti nella scena raffigurante la consegna dei privilegi. Inoltre si devono considerare le condizioni ambientali, in primis l'umidità di risalita dal suolo e quella penetrata con le piogge attraverso i tetti fradici che finiva col marcire gli intonaci, così come l'eccessiva siccità permetteva agli impasti di sgretolarsi e la ruggine, sviluppatasi attorno ai chiodi conficcati nelle malte, provocava sensibilissimi rigonfiamenti della parte mosaicata (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 106-107). |

RESTORATION

|

Date |

671 - 677 |

|

Reference to the part |

Catino absidale con la trasfigurazione e sant'Apollinare; Cristo e i quattro Evangelisti; Le città di Gerusalemme e Betlemme; Intradosso dell'arco trionfale |

|

Description |

Durante l'episcopato di Reparato (671-677) la decorazione musiva di S. Apollinare in Classe necessita di alcuni interventi manutentivi volti a sostituirne alcune parti (RICCI 1935, Monumenti B, pp. 30-31). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Viene ritoccata la casula di sant'Apollinare, accorciata di ben 10 cm, (RICCI 1935, Monumenti B, pp. 19-20; BENINI 1949, La basilica di S. Apollinare, p. 46, nota 1; MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 176, nota 23) mentre alcuni rifacimenti interessano l'ultima pecora di destra nel catino absidale con sant'Apollinare, la zona delle nubi sopra il busto di Elia e la fascia decorativa dell'Intradosso dell'arco trionfale (RICCI 1935, Monumenti B, p. 37, tav. LXVII; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 53-54). Pur restando tuttora vive le congetture su una possibile figurazione originale del 6. sec. nel quadro con la consegna dei privilegi rimaneggiata poi al tempo di Reparato (IANNUCCI 1987, Restauri ravennati, p. 181; MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 83) nella maggioranza dei casi gli studiosi concordano nel ritenere originali del 7. sec. e non rifacimenti la scena raffigurante i sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo e il quadro raffigurante la consegna dei privilegi; potrebbe risalire alla volontà dello stesso vescovo Reparato l'aggiunta, in un secondo momento, delle teste nel quadro dei privilegi anche se la maggior parte della critica colloca il rifacimento delle medesime ad epoca molto tarda, forse anche 12. sec. (RICCI 1935, Monumenti B, p. 38; GEROLA 1916, Il quadro storico nei mosaici, pp. 66, 69, 72 nota 1, 90-91; MURATORI 1910, Attorno ai monumenti di Ravenna, p. 3, BENINI 1949, La basilica di S. Apollinare, p. 49). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (2)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

8. - 9. sec. | 700 - 899 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Si hanno notizie di danni subiti dalla basilica, con conseguenze anche per la statica della superficie musiva, a seguito dei terremoti avvenuti fra la prima e la seconda metà dell'8. sec. e in quello dell'815 (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 107; BASILICA DI S. APOLLINARE IN CLASSE 1969-1973). Si ipotizza che Leone 3. si sia reso conto della urgente necessità di un restauro alla basilica durante una sua visita a Ravenna nell'806 e che abbia progettato un intervento al riguardo (TARLAZZI 1852, Memorie sacre di Ravenna, p. 119; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 59); sappiamo inoltre che già al tempo dello storico Agnello la figura vicino a Costantino 4., probabilmente Eraclio, all'interno della scena raffigurante la consegna dei privilegi, risultava essere assai deteriorata come anche l'iscrizione sopra la testa del Pogonato, tanto che l'Agnello stesso nel suo testo la riporta scorrettamente (GEROLA 1916, Il quadro storico nei mosaici, pp. 70-71). |

RESTORATION

|

Date |

8. - 9. sec. | 700 - 899 |

|

Reference to the part |

Intradosso dell'arco trionfale; La consegna dei privilegi; Sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo; San Matteo; Santo |

|

Description |

Nel corso del 9. sec. diversi interventi mettono al riparo dalla rovina i mosaici e l'edificio della basilica di S. Apollinare in Classe: rifacimenti piccoli e grandi si rendono necessari a causa di diversi terremoti, come quello dell'815 in seguito al quale Leone 3., con atto di speciale deferenza verso Ravenna, manda da Roma un cubiculario di nome Crisafio per accompagnare muratori e altri artefici romani per risistemare il tetto, i lacunari e in generale rimettere in ordine staticamente la chiesa e rifare in parte la decorazione musiva laddove vi fossero parti cadute o pericolanti (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 59-61). Si ha notizia di altri lavori compiuti nell'897 all'epoca dell'arcivescovo Domenico Ublatella (RICCI 1935, Monumenti B, p. 49). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Tra 8. e 9. sec. si colloca il rifacimento dei volti e aureole del san Matteo e dell'altro santo alla base dei due pilastri dell'arco trionfale, sebbene parte della critica collochi l'intervento tra 11. e 12. sec. (RICCI 1935, Monumenti B, p. 46, tav. LXVI; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 65). L'antico restauro del 9. sec. riguarda, nel quadro dei sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo, buona parte della metà inferiore della scena, frammenti del calice ansato, delle vesti e delle mani di Melchisedec, le gambe di Abele, quasi completamente la figura di Isacco; nella consegna dei privilegi una parte del nimbo dell'arcivescovo al centro della composizione, una piccola zona sopra le prime due figure a sinistra, un'altra sopra il vescovo in atto di ricevere il rotolo dei privilegia e tutta la veste dell'ultimo personaggio a destra (chierico). Riguardo a quest'ultimo è possibile sia stato aggiunto nel 9. sec., per ricoprire una parte della finta architettura crollata, essendo più semplice reperire rozze tessere di marmo bianco per realizzare una figura piuttosto che tessere di smalto e pietrine di madreperla per l'architettura. L'immagine del chierico potrebbe, invece, essere stata aggiunta nel 12. sec. a motivo della sua funzione rituale ritenuta necessaria al tempo del restauro (RICCI 1935, Monumenti B, p. 46, tavv. LXVI, LXVIII, LXX; GEROLA 1916, Il quadro storico nei mosaici, p. 92, nota 1; GALASSI 1914, La così detta decadenza, p. 632; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 60-61). È possibile che i tre ordini dell'arco trionfale siano stati coinvolti nel grande restauro di questo secolo (BENINI 1949, La basilica di S. Apollinare, p. 50); anche la fascia che ne orna l'intradosso potrebbe essere stata rimaneggiata nel 9. e non nel 7. sec. (RICCI 1935, Monumenti B, p. 37, tav. LXVII). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (3)

RESTORATION

|

Date |

11. - 12. sec. | 1000 - 1199 |

|

Reference to the part |

La consegna dei privilegi; Sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo |

|

Description |

Vengono sostituite tutte le teste nel quadro della consegna dei privilegi; l'epoca di questo intervento, posteriore al 9. sec. perché non citato dallo storico Agnello, viene considerata tarda per ragioni stilistiche, probabilmente databile fra l'11. e il 12. sec. E' possibile che sia da collocarsi al 12. sec. e non al 9. il rifacimento dell'ultima figura a destra (chierico) nel quadro della consegna dei privilegi. Nel quadro dei sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo i rappezzi a circoli delle vesti di Isacco e di Abramo, dal ginocchio ai piedi, sono ascrivibili anch'essi a un intervento del 12. sec. (RICCI 1935, Monumenti B, p. 46; GALASSI 1914, La così detta decadenza, pp. 632, 686). Si ha notizia di ulteriori lavori di restauro nell'anno 1196 (RICCI 1935, Monumenti B, p. 49). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Vengono sostituite tutte le teste nel quadro della consegna dei privilegi. L'ipotesi che le teste siano cadute in un tempo imprecisato per cause naturali, probabilmente perché eseguite, come si faceva allora, con materiale più minuto, da mano forse più abile ma meno esperta nella tecnica muraria e con impasto diverso e malamente collegato col resto, si confronta con la possibilità che il rifacimento delle teste sia avvenuto a seguito di una sorta di damnatio memoriae perpetrata dal partito ligio alla curia romana ai danni dei fautori dell'autocefalia, rappresentati nel mosaico, di cui avrebbero distrutto le teste e i nomi; ciò appare, per qualcuno, improbabile visto che i nomi degli imperatori e del vescovo erano ancora visibili nel 16. sec. come testimonia l'opera di Vitale Acquedotti (1512) (GEROLA 1916, Il quadro storico nei mosaici, pp. 69, 84, nota 1, 90-91, nota 1; GALASSI 1914, La così detta decadenza, pp. 632-634, BENINI 1949, La basilica di S. Apollinare, p. 50, IANNUCCI 1987, Restauri ravennati, p. 181). Lo strano diadema rettangolare che si ritrova sul capo dell'ultima figura a sinistra è probabile derivi da un equivoco del tardo mosaicista che, trovate superstiti tracce dell'originario nimbo quadrato, le avrebbe spiegate come avanzi di una corona e avrebbe ripetuto questo strano copricapo anche rifacendo la testa attigua di Tiberio. A riprova dell'epoca tarda dei rifacimenti sta il fatto che il mosaicista non ha saputo restituire il ricordo degli avvenimenti politico-religiosi della seconda metà del 7. sec. originariamente raffigurati: troviamo infatti un Costantino IV dal volto glabro e imberbe, sebbene l'appellativo di Pogonato significhi barbuto; la figura di Reparato con barba bionda scura mentre l'Agnello afferma che salì alla cattedra vescovile già vecchio e macilento. Pertanto è possibile che siano avvenuti scambi tra le raffigurazioni (GEROLA 1916, Il quadro storico nei mosaici, pp. 76-77, 93; RICCI 1935, Monumenti B, pp. 24-25, nota 1). Lo stesso mosaicista potrebbe aver mutato negli abiti che conosciamo una eventuale originaria armatura militare indossata da Tiberio ed Eraclio desumibile dal minuscolo frammento di punta di lancia rimasto sulla cortina dietro la figura di Tiberio (GEROLA 1916, Il quadro storico nei mosaici, p. 74, nota 3). Nel quadro dei sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo sono visibili rappezzi a circoli nelle vesti di Isacco e di Abramo nella parte dal ginocchio ai piedi (RICCI 1935, Monumenti B, p. 46). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (4)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

16. - 17. sec. | 1500 - 1699 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Il 16. sec. segna l'inizio di un lungo declino della basilica di S. Apollinare in Classe: danneggiata e depredata durante il sacco di Ravenna del 1512, nel 1515 viene abbandonata dai monaci Camaldolesi. Una volta trasferitisi i monaci le condizioni conservative della chiesa peggiorano di anno in anno; anche la superficie musiva risente dell'incuria in cui a partire da quegli anni si troverà il complesso monumentale (IANNUCCI 1980, Ravenna Basilica di S. Apollinare in Classe; MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, pp. 93, 97-98). Le cose non cambiano a distanza di quasi un secolo: lo si deduce da un decreto della S. Congregazione dei Riti del 10 maggio 1655 che impone ai monaci di sistemare e fare alcuni lavori, ma soprattutto si deduce che le tessere musive erano cadute e cadevano in abbondanza al punto da produrre una stonatura così evidente da richiedere un intervento di restauro, non sappiamo su quali parti precisamente, nel 1642 (MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 98, 183). Dalle tavole dei Vetera Monimenta del Ciampini (1699) possiamo desumere notizie importanti sullo stato di conservazione del quadro della consegna dei privilegi che infatti appare molto rovinato, non vi resta traccia delle iscrizioni riferite dallo storico Agnello e ancora visibili alla fine del 16. sec.; anche il quadro raffigurante i sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo risulta manomesso da precedenti restauri non meglio identificabili che, tra l'altro, avevano coperto la scritta Melchisedec che identifica il personaggio al centro della scena (RICCI 1935, Monumenti B, p. 22; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 69); anche nell'arco trionfale molte sono le parti mancanti, nel registro delle due città, nelle palme, negli arcangeli e soprattutto rovinose e degradate sono segnalate le due figure di san Matteo e dell'altro santo (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 69-70). |

RESTORATION

|

Date |

1642 |

|

Description |

Il decreto di Sacra Visita dell'arcivescovo Altieri del 28 aprile 1642 ci informa di un avvenuto restauro, ma non sappiamo quali siano state le parti di mosaico interessate. Nelle fonti rimane traccia di una generica indicazione al coro della chiesa (MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 183). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (5)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

18. sec. | 1700 - 1799 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Nella primi anni del secolo la basilica di S. Apollinare in Classe si trova in pessime condizioni conservative (TARLAZZI 1852, Memorie sacre di Ravenna, p. 120; RICCI 1935, Monumenti B, p. 49). I mosaici si trovano in condizioni di sporcizia tali per cui non si riesce neppure a decifrare la scritta IXOYC sopra il clipeo col busto di Cristo (MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, pp. 163-165, nota 2; RICCI 1935, Monumenti B, p. 15). Nel 1721 padre Mariangelo Fiacchi scrive lamentando che nel quadro della consegna dei privilegi le molte mancanze dipendono non solo dal tempo, ma soprattutto dal feticismo dei devoti che con canne e bastoni facevano cadere apposta le tessere del mosaico per portarsele via come pietre sante (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 132, nota 3). |

RESTORATION

|

Date |

1699, post | 1699 |

|

Reference to the part |

Catino absidale con la trasfigurazione e sant'Apollinare |

|

Description |

In un periodo imprecisato, ma sicuramente dopo il 1699 poiché nella tav. XXIV dei Vetera Monimenta del Ciampini si leggono ancora i nomi originali, ignoti mosaicisti cambiano in MOYSES ed HYELYAS i nomi MOSES ed HELIAS scritti sopra i busti che appaiono tra le nubi nella parte superiore della conca absidale (RICCI 1935, Monumenti B, p. 17, nota 1). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (6)

RESTORATION

|

Date |

1719 - 1723 |

|

Reference to the part |

La consegna dei privilegi; Sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo; Santo; Catino absidale con la trasfigurazione e sant'Apollinare; Cristo e i quattro Evangelisti; Le palme |

|

Description |

Nominato abate di S. Apollinare in Classe nel 1719, Casimiro Gallamini avvia i lavori della basilica con un restauro generale del complesso monumentale e affida il settore dei mosaici al pittore Carlo Onestini; i lavori sono già completati nel 1723. |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Carlo Onestini interviene nel quadro raffigurante i sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo: alla figura di Abele viene completamente mutata la veste in un semplice e corto camice bianco. In maniera discutibile il pittore interviene integrando con pittura a tempera non solo ciò che era caduto ma coprendo anche parti dell'originale nel quadro della consegna dei privilegi, nel catino absidale dove aggiunge due crocette nel pallio di sant'Apollinare, così anche nel pallio di Reparato all'interno del quadro della consegna dei privilegi. Nella fila di pecore a sinistra nel catino absidale vengono occultati i segni dei bioccoli, la figura di Elia, prima barbuta, viene riattata e il viso reso glabro grazie a un nuovo intonaco; le palme dell'arco trionfale vengono completamente denaturate nella stilizzazione (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 132-133; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 71). Sempre nell'ambito di questa campagna di interventi Onestini dipinge arbitrariamente la scritta S. LVCAS in alto sull'immagine del santo in uno dei pilastri di sostegno dell'arco trionfale (RICCI 1935, Monumenti B, pp. 9-10). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (7)

RESTORATION

|

Date |

1750 - 1775 |

|

Reference to the part |

Sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo; La consegna dei privilegi; Catino absidale con la trasfigurazione e sant'Apollinare; Cristo e i quattro Evangelisti; Le palme |

|

Description |

Nel corso del 18. sec. si ha notizia di diversi interventi di restauro, perlopiù strutturali, che interessano la gradinata, l'altare, il tetto, i muri, il pavimento, le lapidi, il baldacchino e una sorta di riabbellimento della basilica con la serie dipinta degli arcivescovi (MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 112; IANNUCCI 1980, Ravenna Basilica di S. Apollinare in Classe, p. 76). Probabilmente una parte degli interventi pittorici, sia a tempera che ad olio, riscontrabili nella decorazione musiva classense, sono da attribuirsi alla mano di Domenico Barbiani nel momento in cui lavora alla serie degli arcivescovi nel 1775: ne fa fede Albertino Bellenghi che avverte di larghi restauri avvenuti a fine del 18. sec. (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 133-134; RICCI 1935, Monumenti B, p. 52). Sempre il Bellenghi ci informa di una ripulitura del mosaico avvenuta a metà del 18. sec. grazie alla quale il Caneti e il Maffei poterono scoprire l'equivoco preso dal Ciampini sulla decifrazione dell'acrostico IXOYC scritto sopra il clipeo col busto di Cristo (BELLENGHI 1843, Illustrazione della basilica e monastero, p. 321). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Numerose sono le integrazioni pittoriche settecentesche documentate sulla superficie musiva di S. Apollinare in Classe, tanto che è sorto il dubbio se siano tutte da riportare a Carlo Onestini nella campagna del 1719-1723 o se si debbano attribuire in parte, almeno quelli nell'abside, a Domenico Barbiani, uno degli autori della serie degli arcivescovi dipinta nel 1775, in ragione della somiglianza della tecnica riscontrabile tra i tondi dei vescovi e le integrazioni pittoriche sui mosaici (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 132-133). I restauri degli anni settanta del 20. sec. hanno tuttavia ipotizzato che il trattamento a finto mosaico dei tondi settecenteschi non sia originale, mettendo in discussione l'elemento fondante di questa ipotesi (IANNUCCI 1986, I vescovi Ecclesius Severus, p. 179). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (8)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

19. sec. | 1800 - 1899 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Le soppressioni napoleoniche determinano anche le sorti della basilica classense: benché lontani ormai da tanto tempo, i monaci si erano sempre occupati della chiesa, ma allontanati definitivamente da Ravenna e passata la basilica tra i beni della Nazione questa rimane totalmente abbandonata; e la situazione non migliora assolutamente quando diviene proprietà della Camera Apostolica con il ritorno del Governo Pontificio. Dalla metà del secolo diverse testimonianze restituiscono l'immagine di un edificio in rovina, con piante aderenti ai muri esterni, troppa umidità determinata anche dalla zona paludosa circostante lasciata all'incuria (MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 104). |

RESTORATION

|

Date |

1823 - 1828 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Nel quinquennio della sua magistratura il gonfaloniere conte Carlo Arrigoni ottiene da Roma sussidi a cui si aggiungono offerte spontanee dei ravennati per attuare interventi strutturali indispensabili e larghi risarcimenti, probabilmente pittorici, alla superficie musiva (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 75-76; MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 104; RICCI 1935, Monumenti B, p. 52). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (9)

RESTORATION

|

Date |

1861 - 1863 |

|

Reference to the part |

Sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo; La consegna dei privilegi |

|

Description |

Per opera di Battista Ricci nel 1861 vengono attuati numerosi rifacimento a pittura delle iscrizioni sottostanti il quadro della consegna dei privilegi, in quello dei sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo e nelle iscrizioni sopra i personaggi (RICCI 1935, Monumenti B, pp. 39-40). A causa dell'umidità la parte pittorica, deperita velocemente, richiederà nel 1863 un ulteriore ripristino (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 76). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Battista Ricci integra con pitture a tempera le iscrizioni sottostanti il pannello della consegnai privilegi e quello dei sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo, così come quelle scritte sopra i personaggi. Le iscrizioni, riferite dall'Agnello e ancora esistenti nel 16. sec., caddero in un tempo imprecisato, ma sicuramente prima del 1699 perché non ve n'è testimonianza nelle tavole dei Vetera Monimenta del Ciampini e non furono mai rifatte se non dallo stesso Ricci (RICCI 1935, Monumenti B, pp. 39-40). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (10)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

1870 - 1900 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Dall'unità d'Italia a fine secolo la basilica versa in condizioni non buone, tanto che si richiedono numerosi interventi di manutenzione e restauro: in particolare sono due le campagne che si occupano di recuperare l'edificio negli aspetti statici e architettonici condotte dall'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia negli anni 1892-1897 e 1898-1901 oltre a lavori di rimodernamento all'interno della basilica. Nella seconda metà del 19 sec. mancano tutte le parti inferiori (parte dei pilastri laterali, parte inferiore delle vesti e i piedi) delle figure dei vescovi Ecclesio, Severo, Orso e Ursicino inseriti tra le cinque finestre nella zona absidale; invece la scena raffigurante i sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo risulta mancante dell'iscrizione sottostante al quadro, presenta grosse lacune nella veste e nella gamba destra di Abramo, nel tendaggio e nel fondo a destra di Melchisedech ed intorno alla pecora sorretta da Abele; altre lacune sono riscontrabili nei pilastri dell'arco nella parte inferiore dei due arcangeli e nei busti dei due santi sottostanti (IANNUCCI 1986, I vescovi Ecclesius Severus, p. 170, 178). Successivamente, nel luglio del 1880, dalla fronte dell'arco trionfale precipita un tratto del meandro, della zona di fondo, dell'ala del leone e del nimbo del toro (AVSRa 11/84). Filippo Lanciani dispone la raccolta delle tessere cadute e provvede ad assicurare provvisoriamente con grappe di rame a stella le parti d'opera musiva laterali al tratto caduto, ma già nel 1881 viene sollecitata l'opera di ripristino sulla base delle dichiarazioni del Genio Civile che denuncia evidenti rigonfiamenti nelle parti fissate dalle grappe che farebbero temere ulteriori distacchi (MURATORI 1910, Attorno ai monumenti di Ravenna, pp. 2-4; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 76-77). Pochi anni dopo, nel 1883, viene riscontrata la presenza di acqua della palude che permea il pavimento e il verde del muschio attaccato dappertutto (MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 130). |

RESTORATION

|

Date |

1883 - 1885 |

|

Reference to the part |

Cristo e i quattro Evangelisti; Le città di Gerusalemme e Betlemme; Santo; Catino absidale con la trasfigurazione e sant'Apollinare |

|

Responsible institution |

Corpo Reale del Genio Civile |

|

Description |

A seguito del crollo, avvenuto nel 1880, dalla sommità dell'arco trionfale di un tratto del meandro, della zona del fondo, dell'ala del leone e del nimbo del toro, l'ing. Filippo Lanciani provvede alla raccolta delle tessere cadute e cerca di limitare i danni assicurando provvisoriamente le parti laterali del tratto musivo caduto con grappe di rame a stella. A partire dal 1883 Pietro De Vecchis, costantemente coadiuvato dal suo allievo Novelli, avvia il restauro della fascia decorativa superiore della fronte dell'arco trionfale e parte del fondo (RICCI 1935, Monumenti B, p. 37, tav. LXVI; L'ATTERRAMENTO DI UNA PARTE DELL'ARDICA 1890, p. 40). L'intervento si limita al distacco di buona parte del meandro superiore dell'arco trionfale e di qualche zona attigua, compresa la testa dell'angelo simbolo di san Matteo evangelista che minacciava di cadere ed è trasportata negli uffici del Genio Civile e sostituita con un rifacimento pittorico. A causa del protrarsi ingiustificato dell'intervento e delle incomprensioni con i criteri teorici e pratici fissati dall'ing. Pietro Saccardo, membro della commissione di vigilanza per i restauri di S. Marco a Venezia e incaricato dal Ministero di controllare l'andamento dei lavori, il De Vecchis sarà licenziato nel 1884, e il cantiere verrà affidato al solo Novelli (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 168-173). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

consolidamento |

|

Description |

Ignorando le direttive di Pietro Saccardo, secondo cui le parti pericolanti dovevano essere assicurate, previa applicazione di veli gommati, mediante grappe di tipo speciale in rame munite di una necessaria capocchia piatta quadrata a coda biforcuta con le estremità ripiegate - conficcate al muro dopo aver eseguito dei fori inclinati profondi fino a 5 cm e poi riempiti tramite iniezioni di cemento Portland - De Vecchis assicura con il gesso i lembi del mosaico pericolante, operazione aspramente e unanimemente criticata in quanto dannosa per la giusta conservazione della superficie musiva. Infatti, dati i primi risultati preoccupanti, dal 1884 il Ministero decide che l'intervento si limiti alla pura opera di rafforzamento mediante grappe, imbibizioni di cemento e solo nei casi più gravi tramite il distacco (AVSRa 22/160). Nonostante le precise indicazioni ministeriali il De Vecchis non si attiene scrupolosamente alle istruzioni ricevute ed eseguirà varie opere di distacco mediante colla di farina e miele senza però riuscire a strappare tutte le tessere, fra queste la testa dell'angelo simboleggiante san Matteo, in particolari e rischiose condizioni conservative. Novelli, subentrato nel 1884 al De Vecchis - non più gradito alla direzione dei lavori - consolida i tratti pericolanti tramite grappe di rame e adotta un sistema inventato in quell'anno dall'ingegnere Alessandro Ranuzzi che consiste nel forare lo strato musivo, riempire il foro con impasto cementizio, assicurarvi un tubetto di metallo con l'estremità interna espansa ad alette e con l'opposta estremità rigata a spirale nella quale avvitare a chiave il perno della grappa, munita di due piastrine a croce (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 168-173). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

pulitura |

|

Description |

La pulitura generale, secondo i criteri fissati dal Saccardo, si compie mediante semplici operazioni di lavaggio mediante acqua, spugne e pennelli ben morbidi. Novelli, subentrato nel 1884 al De Vecchis, nelle puliture fa largo uso e abuso di acqua, lava ripetutamente con abbondanti aspersioni la superficie mosaicata (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 172, 177). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Secondo le direttive del Saccardo il meandro superiore e i due tratti di cielo caduti devono essere recuperati nella loro integrità attraverso un vero e proprio rifacimento. Saccardo non contempla la conservazione dei rattoppi antichi della superficie mosaicata e suggerisce, nel rifare delle parti ex novo, di intercalare le nuove tessere di smalto con quelle vecchie. Riguardo agli altri pezzi di cielo e parte dei nimbi degli evangelisti ne consiglia invece il distacco. Prescrive per i sottofondi il cemento Portland di Perlmoos mescolato a secco in parti uguali con sabbia di fiume granita purissima e impastato con poca acqua al posto del deleterio stucco ad olio (morchia, pietra di Custoza, polvere di calcare di Rovigno, olio crudo e calcina di ciottoli) che intende usare il De Vecchis e che già si era rivelato non buono nei precedenti restauri musivi a Venezia (AVSRa 11/84); per il letto superiore consiglia invece un impasto di calce grossa di ciottolo spenta, polvere di marmo finissima, terra gialla e terra d'ombra. Non esegue nessuno dei rifacimenti né la composizione di nuovi tratti sul posto, bensì in laboratorio al rovescio, con il grosso limite di non poter distinguere le tessere originali imbrattate di calce; aggiunge arbitrariamente vecchie tessere di calcare risultanti dal disfacimento di vecchi rattoppi musivi ottenendo sgradevoli chiazze nelle tinte bianche (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 171-173). Stacca in questa stessa campagna anche i due lembi svolazzanti di Elia e Mosé e la mano di Dio nel catino absidale così come indicato nelle tavole del Ricci (RICCI 1935, Monumenti B, tav. LXVII). Dati i risultati preoccupanti, dal 1884 il Ministero ordina che le varie lacune si colmino provvisoriamente con pittura e solo dopo aver testato l'affidabilità del restauratore si possano risarcire a mosaico usando la tecnica antica. Novelli si attiene alle direttive eseguendo per la maggior parte integrazioni a pittura tra cui il rifacimento della testa dell'angelo simbolo dell'Evangelista e il motivo a spirale dell'arco trionfale; nei pochi restauri musivi si avvale di cemento Portland per il grezzo e polvere di marmo e calce d'Istria spenta per i letti musivi (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 174-178; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 80). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (11)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

1900 - 1905 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Nel 1890 circa l'iscrizione sottostante il quadro dei privilegi allusiva a Reparato risulta di nuovo scomparsa nonostante il rifacimento di Battista Ricci trent'anni prima (RICCI 1935, Monumenti B, p. 40, nota 2). Assunta la direzione della Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna nel 1897, Corrado Ricci denuncia il grave stato in cui versa la basilica, con travi marcite, muri e intonaci che si sfaldano, muffe ovunque e tutto che si tinge di verde, i mosaici, sporchi e in molte zone sollevati, sembrano cadere a brandelli (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 80-81). All'inizio del secolo il Santi Muratori descrive il mosaico dell'abside in uno stato deplorevole, in alcune parti rigonfio e prossimo a staccarsi; anche le originarie grappe di ferro ossidandosi hanno cagionato il rigonfiamento dell'impasto e ne provocano la caduta così come grossi pezzi si vanno staccando da tutta una gran zona di finto mosaico a olio occupante una superficie di 32 mq; l'umidità che s'infiltra dal tetto ha fatto abbassare i colori nelle zone dipinte a tempera, imbiancate di salnitro, mentre nelle parti dipinte a olio ha inscurito notevolmente i colori in modo da rendere il tutto poco leggibile; interventi pittorici, probabilmente settecenteschi, nascondono i bioccoli delle pecore di sinistra e la barba di Elia (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 133 nota 3) che risulta perciò glabro; i due quadri della consegna dei privilegi e dei sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo si trovano in condizioni pessime, lo sporco rende assolutamente illeggibile l'epigrafe di destra (MURATORI 1910, Attorno ai monumenti di Ravenna, pp. 3-5; MAZZOTTI 1954, La basilica di Sant'Apollinare, p. 134; RICCI 1935, Monumenti B, p. 61; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 81). |

RESTORATION

|

Date |

1906 - 1911 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Responsible institution |

Ravenna, Soprintendenza ai Monumenti (dal 1907) |

|

Management of the work |

Corrado Ricci |

|

Description |

Nel 20. sec. gli urgenti lavori al complesso decorativo della basilica di S. Apollinare in Classe vengono avviati a partire dal 1906 e sino al 1911 verranno condotti da Giuseppe Zampiga e Alessandro Azzaroni, a cui a partire dal 1907 si unirà Aretàfilo Merlini, operatore del Regio Opificio delle Pietre Dure di Firenze. L'intervento consiste nel generale consolidamento delle parti pericolanti anche tramite distacco e ricollocazione su rinnovato impasto, ripulitura dallo sporco e dagli innumerevoli ritocchi pittorici accumulatisi nel tempo, integrazione delle zone non più esistenti utilizzando semplice rifacimento pittorico laddove era impossibile un ripristino archeologicamente sicuro, oppure ricostruzione a mosaico nelle parti di minore importanza e sempre con l'attenzione a distinguere il mosaico rifatto da quello antico circoscrivendolo con una linea di tessere rosse (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 80-83; RICCI 1935, Monumenti B, pp. 60-61). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

consolidamento |

|

Description |

Il consolidamento della superficie musiva segue criteri rispettosi e storicamente corretti: se la zona da restaurare è piccola le tessere si staccano una per una e, dopo averle ripulite dal vecchio intonaco, si ricollocano su un nuovo strato di cemento; nel caso di più vasti rigonfiamenti Zampiga ricorre a imbibizioni di cemento o al fissaggio con grappe di rame, minute, a sezione circolare e a forma di semplice Z, usate per la prima volta proprio in S. Apollinare in Classe (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 182). Nelle parti dove il mosaico rigonfia e sembra prossimo a staccarsi si esegue l'estrazione e si ricolloca con metodo a rivoltatura fermandolo poi con grappe di rame in sostituzione delle originarie di ferro; quando i restauratori si trovano ad intervenire su zone estese e pericolanti si esegue con grande cautela lo strappo o distacco mediante l'applicazione di tele e ricollocamento del mosaico su rinnovato letto di malta. L'operazione consiste nell'applicare la tela mediante un miscuglio a base di fiore di farina, colla garavella, miele e gesso steso in più strati, tagliando il pezzo da staccare e poi procedendo allo strappo; una volta ripulito il rovescio delle tessere dall'intonaco rimasto si ricolloca la parte di mosaico sul nuovo letto cementizio e si conclude togliendo le tele e lavando con acqua il mosaico (MURATORI 1910, Attorno ai monumenti di Ravenna, pp. 3-5; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 82; GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 182-183).Nel 1907, Merlini procede al consolidamento della parte antica pericolante che, dal carteggio Ricci, risulta essere la zona centrale della calotta dell'abside (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 85, nota 137). Nel quadro dei privilegi si decide di staccare dal vecchio intonaco e riportare su nuovo impasto le due teste di Costantino IV e Mauro; si rinnovano anche le altre tessere pericolanti. A conclusione dei lavori si decide di rimettere in loco la testa dell'angelo simbolo di san Matteo evangelista, tolta dal De Vecchis nel restauro 1883 (RICCI 1935, Monumenti B, p. 37, tavv. LXVI-LXX; GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 186). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

pulitura |

|

Description |

Si ripulisce diligentemente il mosaico tramite raschiatura tessera per tessera e lavaggio della superficie con lisciva calda, soda, saponata, alcool, acquaragia a seconda dei casi (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 183). Nella maggior parte dei casi si asportano tutte le ridipinture, a tempera e ad olio, accumulatesi soprattutto nel corso del 18. sec.: nel 1907 la ripulitura del mosaico riporta in luce le tracce dell'originaria barba di Elia, che prima risultava glabro, di cui restavano segni lungo la guancia destra (MURATORI 1910, Attorno ai monumenti di Ravenna, pp. 3-5) e i bioccoli del manto delle pecore di sinistra, ora ben distinti e ombreggiati, occultati da un intonaco bianco frutto di ridipinture settecentesche (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 133 nota 3; BENINI 1949, La basilica di S. Apollinare, p. 47). Si ripulisce anche il quadro dei privilegi dai dipinti del 18. sec. che lo deturpavano (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 55) così come il nome S. LVCAS, eseguito a tempera sulle tessere nell'immagine del santo sottoposto all'arcangelo Gabriele, che essendo totalmente arbitrario si sceglie di non rifare (RICCI 1935, Monumenti B, p. 10). Con un semplice lavaggio si cancellano anche le due croci dipinte sulle tessere antiche del pallio di sant'Apollinare e quelle aggiunte al pallio di Reparato nel quadro della consegna dei privilegi: restano discordanti i pareri sull'epoca di queste ultime aggiunte, chi le vuole molto antiche, chi piuttosto settecentesche, probabilmente attribuibili a Carlo Onestini (RICCI 1935, Monumenti B, pp. 20-21; GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici p. 133). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Si decide di procedere nella volontà di completare a pittura le parti incerte eseguendo invece a mosaico quelle di minore importanza. Il rifacimento a mosaico parte da un primo strato di sottofondo di intonaco grezzo (cemento a lenta presa, sabbia e ghiaia) spalmato su un reticolato di filo di rame assicurato da piccole grappe steso sulla muraglia; una volta striata la superficie con un graticolato a losanghe per facilitare la coesione degli strati successivi si stende il letto di posa delle tessere (cemento, sabbia e calce) che vengono collocate per impressione e con metodo diretto (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, p. 183; MURATORI 1910, Attorno ai monumenti di Ravenna, pp. 3-5). Nel quadro della consegna dei privilegi la zona lacunosa è vastissima e comprende la maggior parte delle vesti dei personaggi e il terzo personaggio da sinistra in toto: una volta tolto tutto l'intonaco settecentesco, nel 1910 Azzaroni esegue i completamenti delle parti mancanti delle figure e la terza figura a semplice tinta a finto mosaico mentre Zampiga e Merlini rifanno quelli delle architetture, cortine, parti ornamentali e fondi (l'aquila di sinistra, parte alta della cornice architettonica, il pilastro di sinistra, i frammenti di alcune vesti) non a tinta bensì con tessere musive, equiparando, purtroppo, certe discontinuità del lavoro antico che erano l'indice dei vecchi rimaneggiamenti; non essendoci altra testimonianza attendibile, il lavoro di completamento pittorico dell'Azzaroni si rifà al disegno settecentesco di Carlo Onestini, semplicemente migliorandone la fattura; sempre Azzaroni ridipinge nel 1910 le iscrizioni riferite dallo storico Agnello, scomparse dopo il 16. sec. e rifatte da Battista Ricci nel 1861 (GEROLA 1916, Il quadro storico nei mosaici, pp. 67, nota 2, 68; RICCI 1935, Monumenti B, pp. 10, 39-40; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 82-83). Nel quadro dei sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo l'Azzaroni ricopia la figura dell'Abele che l'Onestini nel 1719 - 1723 aveva tramutato dipingendo con un semplice e corto camice bianco, poi ne esegue il nuovo modello per la correzione suggerita dagli elementi musivi apparsi durante il restauro; nonostante l'Azzaroni avesse già eseguito pittoricamente le integrazioni necessarie la direzione dei lavori decide di rifare tutto a mosaico (GEROLA 1917, La tecnica dei restauri ai mosaici, pp. 133, nota 2, 190, nota 1; 192-194). Zampiga e Merlini recuperano le lettere M e LC della parola Melchisedech, la parte superiore del pilastrino gemmato di sinistra, la parte destra della figura di Abele, della veste e metà della testa che viene rifatta però dal Merlini (RICCI 1935, Monumenti B, p. 37), il manto e i capelli di Melchisedech, il volto di Isacco e di Abramo, di cui rifanno anche parte del busto, lo sfondo della scena, parte inferiore della tovaglia, base del pilastro di destra, la cornice gemmata in basso e l'iscrizione (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 89). La grande zona, pari a 32 mq, dipinta a finto mosaico a olio nel catino absidale viene sostituita da un nuovo mosaico sempre formato dal reticolato che trattiene l'impasto su cui poi poggeranno le tessere. Si imitano in modo speculare gli elementi figurativi dalla simmetrica parte destra, ovvero tutta la vegetazione intorno alle pecore e sant'Apollinare. Si decide di contornare il mosaico con una linea di tessere rosse per limitare il moderno e separarlo dall'antico. Molti altri punti sparsi, male eseguiti in pittura, vengono riempiti con tessere nuove (MURATORI 1910, Attorno ai monumenti di Ravenna, pp. 3-5). Nel biennio 1906-1907 il solo Zampiga opera nell'intradosso dell'arco trionfale e nello stesso arco dove interviene sulle pecore uscenti dalla città santa di sinistra, parzialmente sulle due mezze figure di san Matteo e l'altro santo, rifà le vesti in basso dei due Arcangeli e le due palme. Dal 1907 insieme al fiorentino Merlini, intervengono con rifacimenti in un buon tratto del sottarco a destra e in altri frammenti sparsi, completano le tracce di barba scoperte sotto la testa di Elia, nel catino absidale in un vasto tratto della pineta e nelle chiome di due alberi a destra, a sinistra tratti del cielo, i primi due grandi pini e vasta zona della verde pianura, negli sguanci delle finestre (RICCI 1935, Monumenti B, p. 40; PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, p. 88); la parte inferiore dei riquadri con i vescovi inseriti tra le cinque finestre nella zona absidale si ricostruisce a mosaico, rifacendo completamente i sottofondi a cemento (IANNUCCI 1986, I vescovi Ecclesius Severus, p. 172). Nel 1908 termina il restauro al mosaico del frontone; in un larga zona a sinistra nell'abside è già pronto il disegno sull'intonaco per essere rifatto a mosaico (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica, pp. 86-87). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (12)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

1938, ante | 1938 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Description |

Fra il 1936 e il 1939 si svolgono importanti programmi di lavoro di consolidamento e restauro dei più importanti monumenti ravennati e delle decorazioni musive e pittoriche. L'architetto Corrado Capezzuoli viene chiamato a svolgere il ruolo di Direttore della Sezione Staccata di Ravenna della Soprintendenza ai Monumenti di Bologna; contemporaneamente, viene nominata una Commissione dal Ministero della pubblica Istruzione presieduta da Pietro Toesca e composta da Pietro Tricarico, allora Direttore Generale di Antichità e Belle Arti, Carlo Gamba e Santi Muratori, con il compito di monitorare lo stato di conservazione dei monumenti di Ravenna e fornire indicazioni metodologiche ed operative. Innalzati i ponteggi nel 1938, la Commissione Ministeriale stabilisce la mancanza di necessità di particolari opere di consolidamento e restauro; si notano infatti soltanto minime mancanze di tessere. La presenza dei ponteggi offre, ad ogni modo, la possibilità di eseguire una dettagliata campagna fotografica (GNUDI 1939, I recenti restauri, p. 532). |

RESTORATION

|

Date |

1938 |

|

Reference to the part |

intero complesso decorativo |

|

Responsible institution |

Soprintendenza per l'Arte Medievale e Moderna di Bologna - Sezione distaccata di Ravenna |

|

Management of the work |

Carlo Calzecchi Onesti; Corrado Capezzuoli |

|

Description |

Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale vengono eseguiti alcuni lavori di manutenzione della superficie musiva della chiesa di S. Apollinare in Classe. |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

consolidamento |

|

Description |

Nell'ambito degli interventi promossi dopo l'ispezione della Commissione Ministeriale, nei mosaici absidali di S. Apollinare in Classe si procede con un minimo intervento, vengono, infatti, esclusivamente ricollocate alcune tessere precedentemente cadute (GNUDI 1939, I recenti restauri, p. 532). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (13)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

1944 - 1948 |

|

Reference to the part |

sguancio della finestra settentrionale dell'abside; calotta absidale |

|

Description |

La chiesa è stata adibita a luogo di avvistamento e deposito di materiale di guerra. Numerosi sono i danni dovuti ai bombardamenti alleati, sebbene durante il conflitto, per prevenire possibili lesioni agli interni della chiesa, davanti alla superficie musiva della chiesa di S. Apollinare in Classe siano state innalzate pareti di materassini incombustibili in vetroflex e chiuse tutte le finestre con una doppia muratura a compartimenti riempiti di sabbia (CAPEZZUOLI 1950, Notiziario). Per quanto riguarda la decorazione musiva, scrive Capezzuoli dopo diversi sopralluoghi, si nota l'effetto prodotto da una granata entrata in basilica attraverso l'ultima finestra absidale di nord: il danneggiamento della decorazione dello sguancio della finestra settentrionale dell'abside. Non solo. Parte dei mosaici sono stati colpiti dalle schegge di artiglieria e quelli del frontone dell'arco trionfale sono in imminente pericolo di crollo (AVSRa 23/162). Una più approfondita analisi dello stato di salute dei mosaici mette in evidenza il fatto che in molte parti le tessere sono staccate dal fondo sottostante, dal muro del catino absidale (MAZZOTTI 1954, La basilica di S. Apollinare in Classe, p. 186). |

RESTORATION

|

Date |

1948 - 1950 |

|

Reference to the part |

Catino absidale con la Trasfigurazione e s. Apollinare; Intradosso dell'arco trionfale; arco trionfale |

|

Responsible institution |

Ravenna, Soprintendenza ai Monumenti (dal 1907) |

|

Management of the work |

Corrado Capezzuoli |

|

Description |

Conclusasi la seconda guerra mondiale, il Sovrintendente Corrado Capezzuoli, dopo numerosi sopralluoghi a verificare le condizioni conservative dei mosaici parietali, decide di avviare una campagna di restauro atta a consolidare e integrare la superficie musiva. Viene perciò deciso di staccare a sezioni i mosaici e di ricollocarli su nuovo sottofondo tramite la realizzazione ex-novo di un impasto cementizio; le integrazioni, marginali, interessano le parti rovinate e le tessere cadute. Il lavoro viene affidato al gruppo mosaicisti di ravenna diretto da Giuseppe Salietti. |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

consolidamento |

|

Description |

Il consolidamento delle superfici viene eseguito attraverso un'operazione di distacco di larghe sezioni della stessa, attraverso il sistema dello strappo delle parti malferme e del ricollocamento in situ su un sottofondo precedentemente rinnovato con un nuovo impasto cementizio, come risulta da un preventivo compilato dal geometra Savini (AVSRa, 34/267). Successivamente si provvede a rinnovare il sottofondo cementizio La tecnica dello strappo viene eseguita colpendo con uno scalpellino di legno la superficie musiva e stabilendo il distacco o meno del mosaico dalla sottostante muratura, in relazione al suono prodotto dalla percussione: un suono fesso come risposta al colpo indica la presenza di un distacco tra lo strato di tessere e la superficie sottostante e dunque la necessità di un restauro (MAZZOTTI 1954, La basilica di S. Apollinare in Classe; IANNUCCI 1987, Restauri ravennati). Nel caso di un distacco di una larga zona di mosaico si realizza un calco della superficie da staccare attraverso l'uso di carta asciugante, carta bibula, o di argilla ed acqua. Le sezioni da staccare, precisamente in corrispondenza della parte di mosaico del catino absidale raffigurante il clipeo contenente la croce gemmata, vengono delimitate con gesso e intonaco diluito, si applicano sul mosaico tre tele in successione, con colla da falegname mista a colla di farina, aggiungendo all'ultima tela uno strato di gesso e colla che tiene ferme le tessere nelle loro posizioni, affinché mantengano le loro varie inclinazioni. Le sezioni vengono accuratamente numerate per poter in seguito ricomporre facilmente e senza errori il mosaico. Una volta staccate le sezioni, si è provveduto a raschiare la calce tra mattone e mattone per migliorare la presa del primo strato di cemento, su cui vengono lasciate scanalature ed irregolarità per applicare più saldamente il secondo strato. Per la riapplicazione del mosaico in opera, sul lato interno della sezione staccata viene steso un impasto di cemento, sabbia e grassello che viene applicato e premuto con forza allo strato di malta ancora umido della superficie muraria (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica). Gli interventi di strappo e consolidamento mettono in evidenza la presenza di una sinopia sottostante; nella parte alta del catino absidale è tracciato in rosso su mattoni il disegno sommario di un grande cerchio con all'interno una croce, in corrispondenza con la croce gemmata della decorazione a mosaico (BOVINI 1954, Un recente studio sulla basilica, p. 7).La perizia riporta i lavori che verranno eseguiti che consistono nello strappo delle parti malferme e del ricollocamento in situ su supporto cementizio. sono specificate le parti del mosaico da trattare con questa tecnica: parte centrale del catino absidale, parte del frontone a destra e sinistra del Cristo; a destra 3,80 x 1,30. a sinistra m 2,76 x 1,30. |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

pulitura |

|

Description |

Un primo intervento di pulitura avviene, a sezioni staccate, nella parte retrostante, al fine di rimuovere il vecchio intonaco. Riapplicato il mosaico si procede con una pulitura a base di acqua calda e acido muriatico per togliere le tracce di cemento, senza intaccare lo smalto delle tessere (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica). Inoltre viene eseguita una pulitura dell'intera superficie musiva, anche in relazione ai festeggiamenti per l'anniversario di consacrazione della chiesa (MAZZOTTI 1954, La basilica di S. Apollinare in Classe). |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

integrazione / rifacimento |

|

Description |

Le integrazioni si limitano alla sostituzione di tessere rovinate con tessere di smalto o di pietra coeve (recuperabili dalla conservazione di materiale musivo caduto in seguito alla demolizione di vecchi monumenti). Si utilizzano invece file di tessere di colore leggermente diverso per delimitare le zone completamente ricostruite, al fine di rendere riconoscibili questi interventi ad una attenta osservazione e nello stresso tempo non turbare la lettura dell'opera nella sua complessità (PELÀ 1970, La decorazione musiva della basilica). L'antecedente più immediato di tale scelta è da ricondurre al restauro di Giuseppe Zampiga e Aretafilo Merlini che già in passato scelsero di delimitare con una fila di tessere rosse la parte di mosaico rifatta, al fine di garantire l'autenticità della superficie originale ed evitare confusioni tra questa e le parti rifatte ex novo. Si deve sottolineare come nel restauro del 1948 - 1950 la scelta si mostri più attenta alle esigenze estetiche rispetto a quelle filologiche, privilegiando una leggera differenziazione cromatica per la fascia di tessere deputata a delimitare i rifacimenti, di contro al rosso nettamente contrastante con il verde del prato fiorito usato in precedenza. |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (14)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

1970 - 1974 |

|

Reference to the part |

catino absidale; Vescovo Orso; Vescovo Severo; La consegna dei Privilegi |

|

Description |

Nell'intervento di analisi della superficie musiva condotto in occasione della campagna di restauri iniziata nel 1970 si rileva che i mosaici del catino absidale presentano distacchi diffusi dalla struttura muraria, formando in alcuni punti sacche che minacciano rovina e cadute (PAVAN 1978, Restauri e ritrovamenti della basilica, p. 236). Le figure dei vescovi Orso e Severo si presentano perfettamente conservate. Non è invece in buone condizioni conservative il quadro raffigurante La consegna dei Privilegi, per buona parte rifatto a tempera da Alessandro Azzaroni nel 1911 (BOVINI 1974, I ritratti degli antichi vescovi, pp. 63, 67, 69). |

RESTORATION

|

Date |

1970 - 1976 |

|

Reference to the part |

abside: fascia di imposta del catino absidale; semicatino meridionale; sant'Apollinare; Intradosso dell'arco trionfale |

|

Responsible institution |

Ravenna, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali |

|

Management of the work |

Ercole Checchi; Gino Pavan |

|

Description |

A partire dal 1970 viene fatta una nuova campagna di restauri riguardanti il consolidamento dei mosaici di S. Apollinare in Classe, nell'ambito di questi lavori, che comportano le operazioni di strappo dei mosaici siti nel catino absidale e nell'intradosso dell'arco triofale, viene recuperata una sinopia posta nell'abside e previsto l'uso di una nuova tecnica di strappo dovuta a una prassi che prevede la realizzazione di calchi in resina e lana di vetro. |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

consolidamento |

|

Description |

Il consolidamento delle parti di mosaico prese in considerazione ha previsto l'esecuzione di un'operazione di distacco secondo la tecnica dello strappo; ciò ha messo in evidenza la sinopia sottostante, condotta direttamente sui mattoni della calotta, collocata nella fascia di imposta del catino absidale. I lavori hanno inizio, nel 1970, con il distacco della superficie del semicatino absidale dal centro verso nord e per sezioni musive che non subirono tale trattamento in occasione dei restauri di Giuseppe Zampiga e di Aretafilo Merlini nel 1906 - 1911 e negli anni 1948 - 1950 da parte del Gruppo Mosaicisti (MAZZOTTI 1968, Sinopie classensi, pp. 313, 314). Dopo una breve interruzione i lavori riprendono nel 1971 con il distacco della fascia di imposta del catino absidale verso sud e, per l'interessamento di Vito Agresti, direttore generale delle Antichità e Belle Arti, Mazzotti li fa estendere alla parte che riguarda la figura del santo Protovescovo Apollinare (MAZZOTTI 1972, Sinopie classensi, pp. 211-215). L'interesse di questo ritrovamento consiste nella divergenza riscontrata tra sinopia e mosaico realizzato, diversamente da quanto notato nei precedenti ritrovamenti avvenuti in corrispondenza della croce gemmata, nella parte alta della calotta absidale. Nei primi mesi del 1973 viene avviata una campagna di lavori che prosegue le operazioni di distacco e consolidamento attuate a partire dal 1970, procedendo nella fascia meridionale del semicatino absidale si mette in evidenza una nuova parte di sinopia in aggiunta a quella già rivelata precedentemente. Le operazioni di consolidamento attuate in questa campagna prevedono l'uso della tecnica dello strappo. Le sezioni di mosaico da staccare interessano il semicatino meridionale e prevedono la messa in opera di una nuova tecnica per assumere l'impronta della superficie musiva, tale da garantire la conservazione delle deformazioni della stessa quando si dovranno affrontare le operazioni di ricollocamento. Il precedente uso di gesso da presa per realizzare il negativo del mosaico da staccare è ora sostituito con l'uso di resina araldite e lana di vetro, che permette la realizzazione di impronte che coprono una notevole superficie di mosaico (PAVAN 1978, Restauri e ritrovamenti della basilica, pp. 233, 234, 235; IANNUCCI 1987, Restauri ravennati). Le impronte sono inoltre trasparenti, in modo da potere facilitare le operazioni di riapplicazione delle sezioni, permettendo la visione dei segni che distinguono la posizione originale delle singole sezioni. Sono altresì indeformabili e particolarmente leggere. In questa campagna vengono sperimentati anche nuovi impasti per la ricollocazione in opera delle sezioni, usando come legante il grassello di calce mescolato ad una minima parte di cemento e come inerte il cocciopesto e la sabbia grossa. I lavori, una volta estesi a tutta le fascia di imposta del catino absidale, permettono il recupero della sinopia, ora conservata al Museo Nazionale di Ravenna, effettuato dal restauratore bolognese Ottorino Nonfarmale (PAVAN 1978, Restauri e ritrovamenti della basilica, pp. 235, 236). |

PRESERVATION STATUS & RESTORATION (15)

PRESERVATION STATUS

|

Date |

1985, ante | 1985 |

|

Reference to the part |

La consegna dei Privilegi; Sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo; fascia inferiore del catino absidale |

|

Description |

Una dettagliata campagna di analisi realizzata attraverso un'indagine stetoscopica tramite segnali a bassa frequenza ha messo in evidenza diversi punti di distacco degli intonaci di sottofondo, le aree eterogenee di distacco sono state mappate, prima in situ con etichette adesive di diversa simbologia, poi mediante una trascrizione grafico-fotografica, attraverso cioè fotografie particolareggiate di settori delle dimensioni di cm 30x40.Sono state individuate tre tipologie diverse di degrado: aree con nessuno o con un minimo distacco, caso in cui si ha una buona coesione tra strati e muratura ed il materiale di allettamento è sano ed omogeneo; aree con distacco medio grave, in cui si nota una coesione solo in senso radiale (parallelo alla muratura) con presenze di canalizazzioni e porosità fra le parti alterate; infine aree con distacco grave, caratterizzate da parti parzialmente o completamente staccate tra i supporti e la muratura. Sono stati messi in evidenza, in quest'ultimo caso, aree di flessione della superficie musiva, strati di allettamento in via di decoesione o completamente degradati, e in conseguenza vuoti e sacche di porosità. Sono state anche realizzate indagini penetrometriche non distruttive sui sottofondi. Vengono, in questo modo, aggiornate le tavole storiche del Ricci, precisando più dettagliatamente le parti rifatte e quelle originali (IANNUCCI 1987, Restauri ravennati; IANNUCCI 1986, I vescovi Ecclesius Severus, p. 173). |

RESTORATION

|

Date |

1985 - 1986 |

|

Reference to the part |

Sacrifici di Abele, Melchisedec e Abramo |

|

Responsible institution |

Ravenna, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali |

|

Management of the work |

Francesco Zurli |

|

Description |

A partire dal 1985 viene avviata una ulteriore campagna di restauri ai mosiai di S. Apollinare in cui, fra le altre cose, si eliminano le grappe metalliche utilizzate precentemente per il fissaggio della superficie musiva. |

INTERVENTION

|

Title of the intervention carried out during restoration |

consolidamento |

|

Description |